深圳股票配资论坛

深圳股票配资论坛

在陕西师范大学博物馆,收藏着一件国家一级文物——战国“秦封宗邑瓦书”。20世纪50年代末,陕西户县(今西安市鄠邑区)的农民在浚通沣河时,挖出了一块长方形陶坯刻字的瓦片,1978年因缘际会被陕西师范大学图书馆珍藏。它虽鲜为人知,但在学界和书法界,却一直都是“低调且有内涵”的存在。

秦封宗邑瓦书

半个多世纪以来,秦封宗邑瓦书不仅是先秦考古专家研究的对象,还是金石爱好者的珍视之物。虽然没有青铜金石华贵,但那方寸之间浓缩的战国制度革新、文字嬗变与土地伦理,都昭示着它的非比寻常。121个秦篆文字记载了公元前334年,秦惠文王将潏水向西到酆邱(沣河以东、潏河以西)的“杜县”土地封赐给右庶长歜(ch俅)为宗邑的具体事件,成为我国目前发现的唯一一份关于战国分封制的实体史证。

两千三百多年时光流转,当我们站在博物馆展柜前,凝视这块朴拙的陶瓦时,一段被封存的历史便在刀锋游走的线条间悄然苏醒,引领着我们探寻它背后的故事。

陶瓦载史:两千多年前的家族荣耀

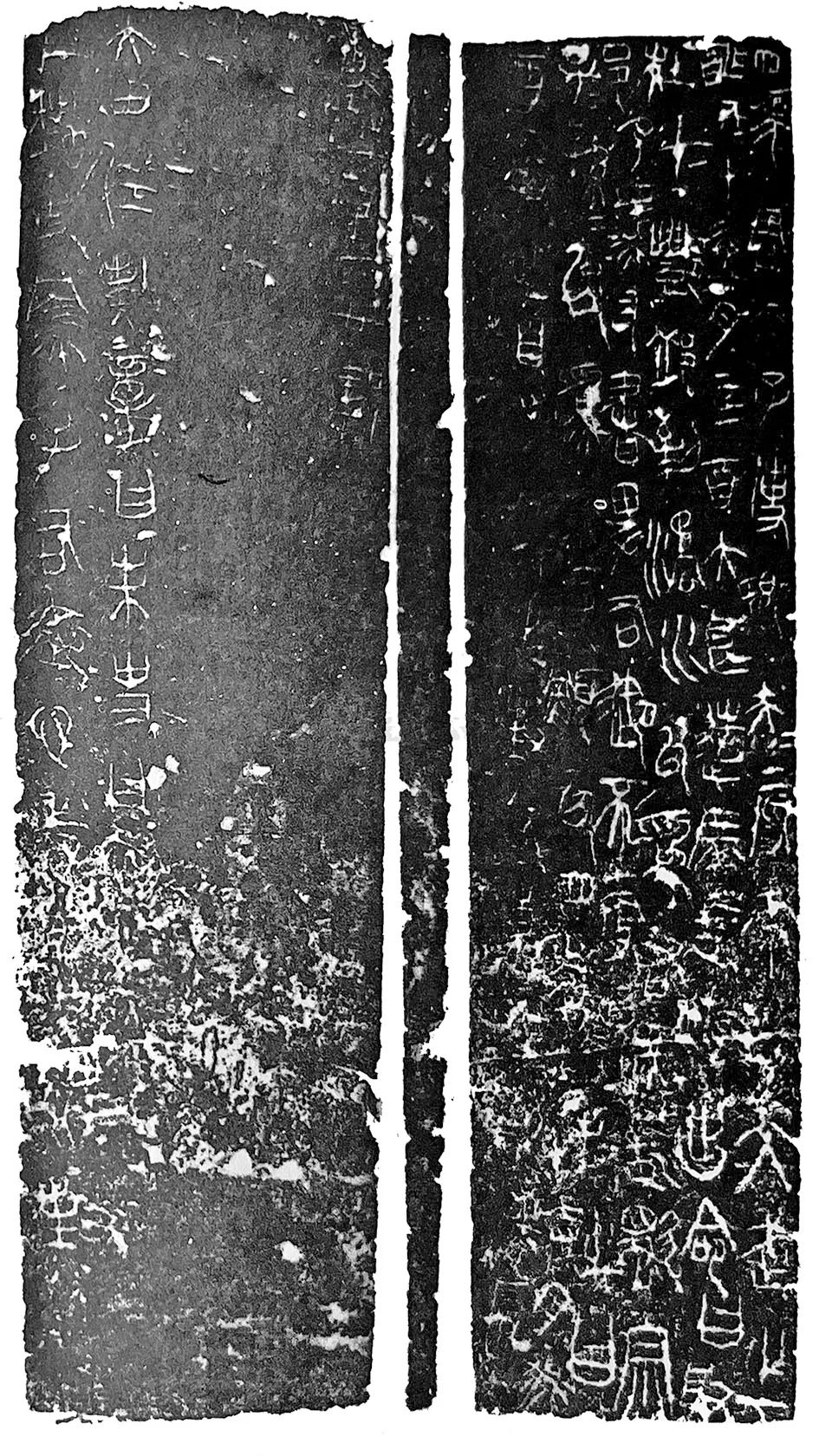

秦封宗邑瓦书长24厘米,宽6.5厘米,厚0.5~1厘米。中间厚首尾薄,正背两面都刻有文字,正面竖刻6行92字,背面竖刻3行27字,共119字(加上重文、合文共121字)秦篆。专家推测这些文字是在陶土制成瓦坯时用锥刀刻写而成,随后经过高温窑烧,在刻痕处涂朱,即作为秦国政府策封宗邑的正式重要文件,指派官吏专送宗邑所在地,举行相应仪式后,埋于封疆地下,其功能类似后世的土地凭证。

《秦封宗邑瓦书》拓片

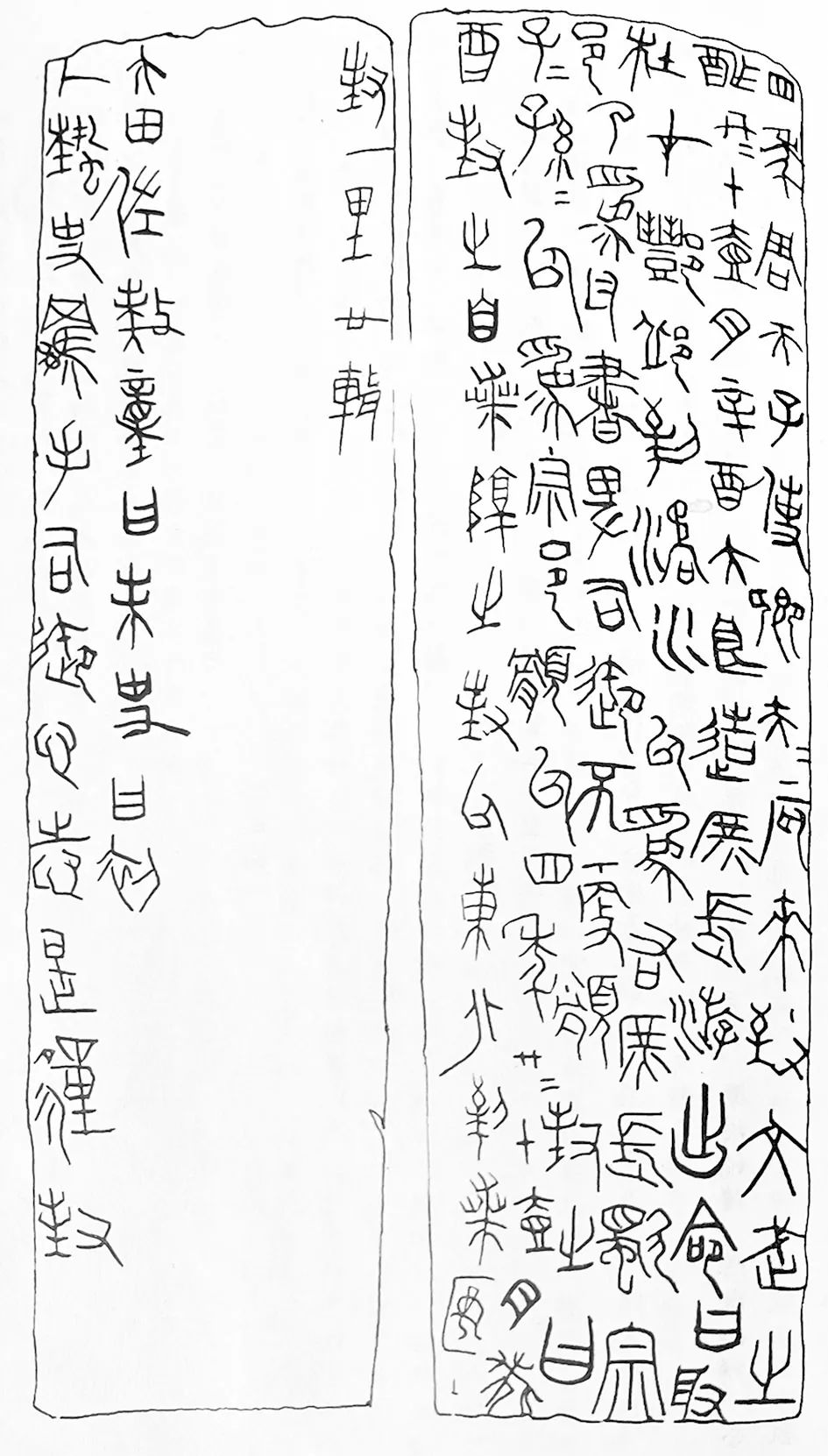

在瓦书面世的半个多世纪,围绕它的研究多集中在对刻文内容的释义上。经拓印辨析,内容为:(正面刻文)“四年,周天子使卿大夫辰来致文武之酢(胙)。冬十壹月辛酉,大良造、庶长游出命曰:‘取杜才(在)酆邱到潏水以为右庶长歜宗邑。乃为瓦书,卑司御不更顝封之,曰:‘子子孙孙以为宗邑。’顝以四年冬十壹月癸酉封之。自桑之封以东,北到桑匽(堰)。( 背面刻文)封一里,廿辑。大田佐敖童曰末,史曰初。卜蛰史,手,司御心,志是霾封。 ”

这件瓦书,西北大学历史系陈直教授是最早于20世纪50年代就进行介绍和研究的学者,但系统并全面进行介绍和研究的是陕西师范大学中文系郭子直教授。1984年,文化名人郭子直先生以大量史籍和出土竹简为证,对瓦书的铭文做了详细的考释,纠正了前人错误的论断,制作了拓片并作了摹本,更主要的是他确定这件陶器铭文为“瓦书”。从而使世人了解了这件瓦书是战国陶文中字数最多的一件,也是一件一级文物,在学术界引起很大的反响。

瓦书记载了公元前334年,周天子(周显王)派卿大夫辰为秦惠文王送来祭过文王、武王的胙肉。当年冬天十一月辛酉这天,大良造庶长游发出命令说:“割取杜县在酆邱到潏水的一块土地,封给右庶长歜作为宗邑。”并制作了瓦书为凭证。使司御不更顝到宗邑,划定疆界,说:“ 子子孙孙以这里作为宗邑。”顝在四年冬十一月癸酉这天划定封界,从桑 的封界以东,北到桑匽的封界,共有一里二十辑。瓦书背面还记载了参与这件事情的相关人员及职责:“大田佐,敖童曰未、史曰初,卜蛰,史羁手,司御心,志是貍(埋)封”。即大田官署的部佐、童仆未和史初,占卜的蛰,史羁刻写瓦书,司御记录封宗邑这一过程,最后将瓦书埋在封界之中。

“ 瓦书将封宗邑的具体操作过程和边界范围交代得清清楚楚。它是一份完整的战国秦的官方文书,像我们今天的记叙文一样,时间、地点、人物、事件等要素齐全。这些细致的记载,让我们看到秦国封邑制度的严谨与规范,每个环节都有专人负责,体现了当时政治制度的成熟,也为我们研究秦国的封邑制度提供了直接而宝贵的资料。”陕西师范大学博物馆馆长惠刚介绍道。

长期从事先秦史、古文字学等方面研究的陕西师范大学历史文化学院博士生导师王晖教授认为,“封宗邑”意味着封赐一块地,并允许在四周修筑起城墙、宗族宅院、宗庙,让自己的同姓叔伯弟兄都居住其中,这与普通的封地概念有所不同。关于右庶长“歜”获封的原因,瓦书提供了线索。他有可能参与了周王向秦惠文王馈赠胙肉的相关活动并为此立功,因此获封。也有可能这件瓦书开篇记载的周王致胙只是当年重大事件的背景,从侧面反映出当时秦国在诸侯国中的重要地位,及周王室对日渐强大的秦国的拉拢意图,与分封宗邑并无实际关联。至于被封宗邑的原因还需要进一步的研究和考证。但无论如何,对于主人公“ 歜”的家族而言,被封宗邑都是极为荣耀的一件事。

镇馆之宝:孤本“档案”的流徙之路

作为陕西师范大学博物馆的镇馆之宝,秦封宗邑瓦书的发现过程是一件极为偶发的事件,而被陕师大收藏更是冥冥之中的缘分。

“ 这件瓦书在1948年被户县农民从地下挖出来,新中国成立后被当时陕西一位非常有名的收藏家——段绍嘉收藏。1978年,陕西师范大学从段先生那里得到此物。”惠刚馆长介绍了陕师大与这件文物的渊源,而这一说法也得到王晖教授的证实。

1986年,考取陕西师范大学中文系研究生的王晖教授,师从郭子直先生,攻读古文字专业。郭先生是秦封宗邑瓦书最早的研究者之一,因而王晖教授对于陕师大收藏瓦书的过程非常清楚。“那时候,段先生将瓦书连同他收藏的一些书法碑帖等一起捐给陕师大图书馆,图书馆为表感谢给了他4万元。至此瓦书归陕师大图书馆保藏,后来学校建成博物馆后,为了更好地保护文物,便将它移放在博物馆展出。 ”

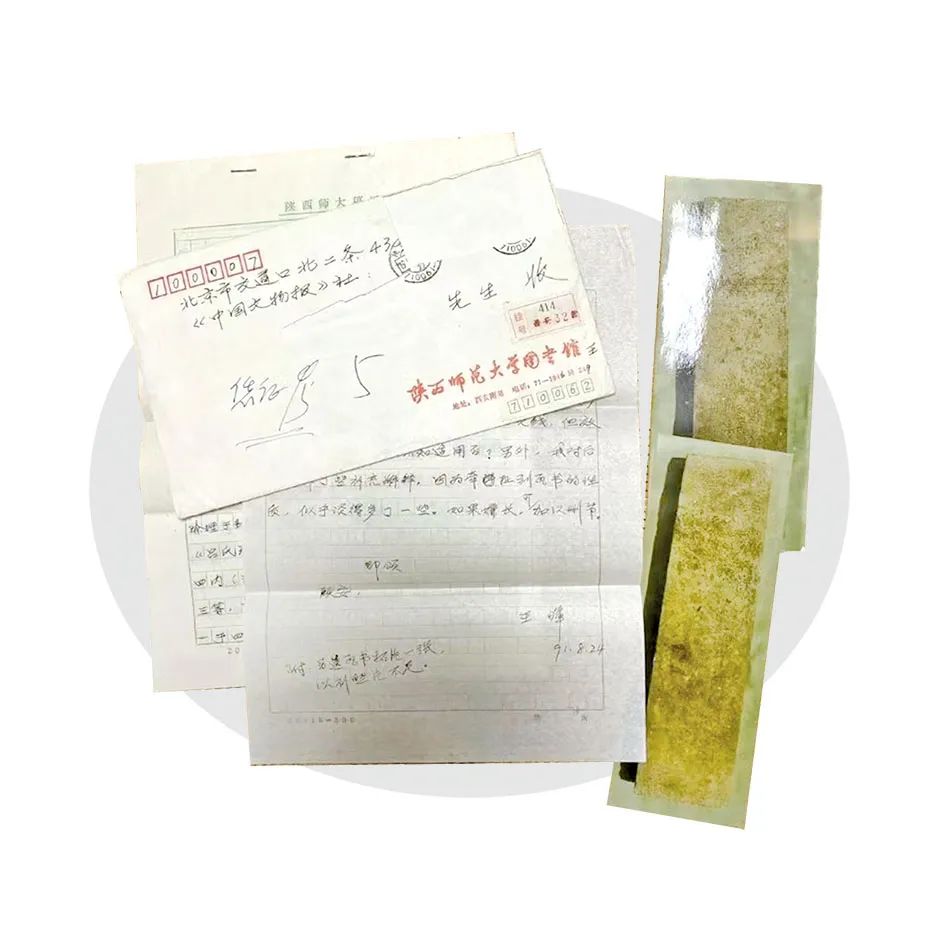

在王晖教授的记忆里,瓦书首次正式亮相于学界,是在1984年8月在西安召开的中国古文字研究会第五届年会上。研究会上大家云集,他的导师郭子直先生发表了题为《战国秦封宗邑瓦书铭文新释》的文章,并附带摹本拓片。在此之前,西北大学陈直教授也曾经对瓦书进行过研究并发表文章,但因当时没有拓本,且并未发现同类文物,所以很多人质疑其为赝品。郭子直先生的文章在当时曾引起学术界的很大反响,文章后来也被收入中华书局出版的《古文字研究》专辑。

导师的研究领域深刻影响了青年王晖,研究生毕业后,王晖在陕师大图书馆工作了三年,在此期间他对瓦书也进行了深入研究。 1991年,在陕师大图书馆工作时,他向《中国文物报》投稿了一篇文章,里面阐述了他的研究成果。

《秦封宗邑瓦书》拓片摹本

秦自商鞅变法以后主要推行郡县制,同时还保留着一定程度的封君封邑这种分封制度。王晖教授猜测,按照战国时期各国的惯例,类似这样的文书应该在颁布时制作了三份,一份由国家留档,一份交给个人,一份埋于封地地下,这件瓦书极有可能是埋藏地下的那份。至于为何仅此一份存世,他认为纯属历史的偶然,“两千年沧海桑田,埋藏它的地方是没有任何标记的,但它刚好被挖到了。它的唯一性也极大地提升了它的存在价值”。

补阙拾遗:封邑之谜与文字演变

根据王晖教授的研究,瓦书中记载的主人公歜的官职为右庶长,在秦国的爵级中属于十一等,相当于大夫级,要封的“一里廿辑”宗邑并不算大。秦国以军功赐田,一般秦卒在战场上杀了敌方一名甲士并带回首级,便会获封田地一顷(100亩),但那是指农耕地。而封宗邑是封一块地让宗族聚在一起居住的宗族庄基地。

那么,给歜封的这块“一里廿辑”的地方到底有多大呢?

“其实,这里的‘一里’指的是宗族庄基地的面积,‘廿辑’应该是城墙的长度。《左传·隐公元年》‘郑伯克段于鄢’中提到‘都城过百雉,国之害也,可见春秋战国时给大官封地有着严格的规制,封地过大便是破坏规矩。据资料记载,长三丈、高一丈为一雉,瓦书中的‘辑’就相当于《左传》里提到的‘雉’,二十辑也就是二十雉,大概就是诸侯都城的五分之一。战国时的一里相当于415米,所以这块地方大概就是170000多平方米大小,约等于260亩地,相当于现在的小村落,这一规模的封地在当时虽不算特别大,但就歜的爵级来说也不算小。所以这里的宗邑是包括宗庙和整个宗族成员、奴仆在内居住的庄基地。 ”

据王晖教授介绍,歜封的宗邑在杜县之内,由县令、丞管辖。不同于常见的青铜器铭文或简牍文书,瓦书选用陶瓦为载体,背后暗含深刻的制度逻辑:秦律严惩“盗徙封”(擅自移动封界),瓦书被埋于封界中,既为确权,也为后世留下分封制度的“法律存根”。虽然其材质本身较为普通,并非十分珍贵,但由于其所记载的事件重要,且字数较多,因此具有极高的价值,甚至超越了一些青铜器。

除了重要的史学价值,在金石爱好者眼中,瓦书的艺术价值丝毫不逊色,堪称汉字演变的“活化石”。全文布局错落有致,字体笔画纵势明显,结构趋于方正,展现了战国书法的自由生机。

“秦国建国以后,李斯对文字进行了小部分改革,形成了秦小篆。在此之前的文字,包括周代的金文等都可称为大篆。由于秦国是继承西周以来金文最正宗的国家,而瓦书的年代处于战国中期,其字体特色鲜明,是从金文向小篆过渡的重要见证。它既保留了金文的遗韵,又展现出小篆的雏形,对于研究中国古代文字的演变过程具有重要作用。”王晖教授说。

地理奇缘:从酆邱潏水到现代校园

瓦书记载的封地范围“酆邱至潏水”,恰与今日陕西师范大学长安校区的地理位置重合。酆邱是西周丰京故址,潏水则为长安八水之一,尽管古今河道略有变迁,但这片土地的地理标识却跨越时空形成奇妙呼应。从昔日的宗邑封地到如今的教育沃土,这份“2300年前的地契”成为链接古今的绝佳媒介。

如今,这份珍贵文物的价值也得到了广泛认可。2023年,秦封宗邑瓦书入选第五批《中国档案文献遗产名录》,2024年又入选陕西省首批档案文献遗产名录,成为从学术研究对象到全民共享的文化符号。作为“秦国中央政府的行政公文原件”,秦封宗邑瓦书的史学价值日益凸显。

“近年来,随着瓦书的知名度越来越高,很多书法爱好者会经常来参观,去年陕师大博物馆接待游客3万人次,在高校博物馆中并不算少。瓦书因材质特殊,对环境的干湿度和温度有较高要求,所以我们日常也尽量不移动它,展柜里放着温度计和湿度计,博物馆管理员实时监控,确保文物处于最佳保存环境。但就是这样,还是会出现不可控的化学性病害。如今,它上面的刻字也肯定没有40年前清晰了。”馆长惠刚表示,未来希望能用微短剧的方式呈现瓦书的故事,让文物真正活起来,让更多人知道它的内涵和价值。

文化遗产的恒久价值不在材质贵贱,而在其承载的信息密度与历史穿透力。漫步于陕师大校园,脚下的土地曾见证过战国封疆的庄严仪式。当白发苍苍的教授佝偻着背在黑板上写下一个个方块字,当年轻的学子在一次次展卷求索中叩问经典、激荡新知,千年文脉在当代的回响震荡人心。一瓦载千年,文明如潏水奔流,从未止息。

文化艺术报全媒体记者 梁飞燕 实习生 任俊丞

(本版图片除注明外皆由梁飞燕拍摄)

-- END --

如果你喜欢本文,请分享到朋友圈

想要获得更多信息,请关注我们

责 编 | 王越美

审 核 | 张建全

终 审 | 张嘉懿

▼

配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:深圳股票配资论坛 持续高温如何解暑?“上海健康播报”来支招

- 下一篇:没有了